■人物简介 郭玺,34岁,甘肃省古浪县土门镇台子村农民。1981年,郭玺的爷爷郭朝明等六位老汉挺进腾格里沙漠南缘“八步沙”,治沙造林,代代交棒;2016年,郭玺成为第三代治沙人。

2019年3月,中宣部授予八步沙林场“六老汉”三代人治沙造林先进群体“时代楷模”荣誉称号。

榆树一抱粗,亭亭如盖,从沙子里拔地而起,风起时,翠绿的榆钱纷纷叠叠,又飘落到沙子里。

望着眼前比自己还大四岁的榆树,34岁的郭玺终于理解了爷爷和大伯。

甘肃古浪县土门镇八步沙——中国第四大沙漠腾格里沙漠南缘的一片沙地,沙漠曾以每年7.5米的速度蚕食着村庄和耕地。

1981年,郭玺的爷爷郭朝明等六位老汉卷起铺盖,挺进八步沙,风餐露宿,治沙造林,种下了这些榆树。

这场人类与沙漠的艰苦较量,注定旷日持久。老汉们约定,等自己老了、死了,就让儿子顶上来,儿子老了,孙子上……

2016年,80后的郭玺决定接过祖辈和父辈的铁锹,连外地的大学生也慕名而来。

38年来,八步沙林场“六老汉”三代人共治沙造林21.7万亩,管护封沙育林草37.6万亩,使风沙线向北推移了近20公里。

如今的八步沙满眼苍翠,榆树林浓荫蔽日,柠条上星星点点冒着绿。再过一个月,沙枣和柠条开出细小的黄花,望不到边际。

“南方的大海我没有见过,但是我想,能在沙漠里看到花海,是一件多么高兴的事情。”郭玺说,他将守护好祖辈父辈种下的这一片树林。

早晨黑乎乎出门,晚上黑乎乎回家

在人群中,一眼就能认出郭玺。虽然接手治沙才3年,风沙的侵袭和阳光的直射,早已给他印上了治沙人的专属肤色——黑。

每天早晨6点,郭玺从土门镇出发,进入七八十公里的沙漠腹地,只带一壶水,午饭基本不吃,晚上八九点回家。

2019年春天,八步沙林场承包治理甘蒙边界的治沙项目2680亩。在林场,郭玺负责操作各种机械。尽管初中没毕业,拖拉机、装载机、抱草机、打坑机、洒水车,他样样精通。

“一棵树,一把草,压住沙子防风掏”,第一代治沙人探索出来的治沙诀窍,至今依然奏效。

“就像给沙漠盖被子一样,把草方格埋进沙里,把沙固定住,再在草方格里种树。”郭玺说,这些工序,现在可用机械完成。

但他刚到那会儿,林场依然沿袭着人工背草、人工挖坑铺草种树的模式,郭玺觉得效率太低下,提议组建机械队。

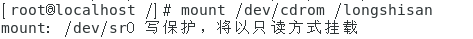

铁锹,毛驴,架子车,第一代治沙人治沙设备简陋。古浪县委宣传部供图

起初,第二代治沙人程生学不同意,“机器笨得很,肯定没人灵活。”

“机械效率高,成本还低。”郭玺算了一笔账:雇5个人装卸一车草要40分钟,一个人操作抱草机只需15分钟;一个人挖坑种树一天最多种3亩地,一台挖坑机一天能种20亩。

“三分种树,七分管护”,巡林防火是郭玺的另一重要工作。清明时节尤为敏感,当地人有坟前烧纸习俗,郭玺放下所有的工作,巡视每一个火堆,用铁锹把火堆盖住。仅靠双腿,他一天在沙漠里走了10多公里。

这让郭玺对沙漠了如指掌,“就像了解自己的身体一样。”很小的时候,爷爷就把他背进沙漠里玩,教他认识了红柳、沙蒿、沙枣。

当地人都说,“沙漠里的苦是霸王苦,没本事的年轻人不要来。”郭玺算是见识过了。

有一年冬天,他开着拖拉机和大伯郭万刚去镇上拉水,拖拉机突然失控,大伯拉着他跳车,拖拉机翻到了坡下。

还有一年春天,下着大雪的夜晚,他开着拉树苗的拖拉机陷进沙坑,越陷越深,他舍不得用树苗垫路,只能脱下棉袄垫在轮子下,才把车子从沙坑里开出来,到家时,人都快冻僵了。

相对于辛苦,沙漠里最难耐的是寂寞。只有小学文化的第二代治沙人贺中强用树枝在沙地上练起了书法,八步沙林场场长郭万刚闷头写诗,石老汉的儿子石银山吼秦腔。年轻人郭玺喜欢摆弄手机,可沙漠里的信号时断时续。

“风天一身土,雨天一身泥,早晨黑乎乎出门,晚上黑乎乎回家,孩子都快不认识他了。”2019年4月17日,郭玺的媳妇王利霞有些抱怨。

王利霞的娘家位于古浪南部山区,2010年因生态移民政策搬到了山下。古浪县一名政府官员介绍,得益于八步沙治理形成的一条10公里长、8公里宽的防风固沙绿色长廊,贫困山区6万多人才能从山上搬下来,攻坚脱贫。

沙漠曾像癌症一样扩散

当你置身现在的八步沙,很难想象这里曾是数十年漫天黄沙的不毛之地。

郭玺的童年生活,几乎与黄沙相伴,“走路是沙,吃饭是沙,睡觉床上也是沙,没有不落沙子的地方。”

八步沙位于古浪县东北部,原称“跋步沙”,因连绵的沙丘让人跋涉艰难而得名。公开资料显示,地处河西走廊东段、腾格里沙漠南缘的古浪县,是全国荒漠化重点监测县之一,境内沙漠化土地面积达239.8万亩,风沙线长达132千米。

上世纪60到80年代,沙漠以每年7.5米的速度向南推移,侵蚀着八步沙周边的10多个村子、2万亩耕地。当地流传着这样的民谣,“一夜北风沙骑墙,早上起来驴上房”、“春风吹死牛,秋风吹秕田”。

第一代治沙人六老汉在地窝子前生火做饭。古浪县委宣传部供图

67岁的郭万刚吃够了沙漠的苦。他回忆,上世纪六七十年代,周边村民砍沙柳,搂发菜,挖甘草,牛羊啃光了最后的草,“越挖越穷,越穷越挖,越向沙漠讨活路,沙害越严重,越没了活路。”

在八步沙,“十种九不收”。要种地,得在地垄前先砌上一道一米五高的土墙,当地称为风墙。即便有风墙,春季的风沙仍会覆住新种的禾苗,农民要用铲子把地里的沙子清理出来。

郭万刚种了十多亩糜子,年景好的时候,一亩地能打200斤糜子,勉强填饱肚子。不过几年间,他的十多亩地逐渐被风沙蚕食,“沙漠像癌症一样扩散。”

郭万刚说,到了1981年,沙漠前沿五个村庄的2万多亩地被沙漠吞噬,一些人背井离乡到宁夏、新疆找活路。还有许多人去沙漠里打一种叫作沙米的植物,把草籽磨成粉,勉强充饥。

连郭玺都吃过沙米草籽。8岁这年,他第一次真正感受到对沙漠的恐惧。

1993年5月5日下午5时许,正在沙漠里巡视的郭万刚看到西北天边黑色的沙暴巨浪一样压过来,“就像原子弹爆炸,当时我感觉今天就要活到头了。”

郭万刚匍匐在地窝子里,沙子马上把他掩埋了,他只能趴在地上不停地抖动,一遍一遍抖掉埋在身上的沙子,用了七个小时,他才从沙漠里走出来。

彼时,郭玺和同学刚刚放学走在回家路上,12级的大风轻易掀翻了这些小学生,“天马上就黑了,什么都看不见,飞沙走石,非常恐怖。”

这次持续近2个小时的“五五黑风暴”,造成23人遇难,其中包括18名学生,上百人受伤,6000多头牲畜死亡,上万顷良田被掩埋。

为了铭记这次沙暴之害,古浪县政府专门在铜钟上刻文警世,“痛定思痛,矢志治沙,风沙肆虐之患,非恒志无以除,非全力不能治。”

接过爷爷的铁锹

1981年,郭玺的爷爷郭朝明和张润元、贺发林、石满、程海、罗元奎等六人开始筹划着治沙种树。当时他们都已年过半百,被当地人尊称为“六老汉”。

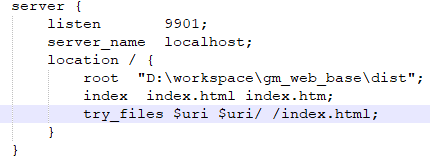

2016年,年轻人郭玺进入沙漠治沙,成为继爷爷、大伯之后的第三代治沙人。古浪县委宣传部供图

“一开始去种树,并没有多么高尚的想法,”郭万刚坦言,种树是被沙漠逼得没办法了,“就是为了保住自家的一亩三分地,让娃娃们有饭吃。”

当时,八步沙已实行土地承包到户。与此同时,政府还推出“政府补贴、个人承包,谁治理、谁受益”的荒漠化土地治理政策。

“当时的政策好,我们种一亩树,林业局补贴5元,种的花棒平茬能卖钱,这也是种树的动力。”郭万刚说。

可刚开始,树苗都没钱买。郭朝明买的是便宜的树种子,拿出家里最好的水浇地育苗。一头驴,一个架子车,一个水桶,一把铁锹,这是“六老汉”种树的全部设备。

村子离八步沙约5公里,六老汉直接把家搬进了沙漠。他们在土丘下挖了两个“地窝子”,搭上棚子铺上被褥就是住房。

“冬天零下30多度,睡在地窝子里要用衣服和被子把全身包住,被子上的沙越积越沉,半夜起来抖沙子。”78岁的第一代治沙人张润元历历在目。

所有人都忘不了,郭玺出生的1985年,春天,六老汉种的沙枣和花棒已然成荫,开出红的黄的小花。

这一年,六老汉跟土门乡政府(今土门镇)签订了一份《固沙造林承包合同书》,组建集体林场,承包治理7.5万亩流沙。

“吃下了定心丸,我们更有信心了。”张润元说。如今,他是“六老汉”中仍然在世的两人之一。

“当时我们商议,不能前功尽弃,谁老了,病了,干不动了,就让儿子来干,儿子干不动了,还有孙子,八步沙每家每代都有人继续治沙。”张润元说。

接过这个重担,不是所有人都心甘情愿。

1982年,郭朝明因病进不了沙漠,让郭万刚来接替。郭万刚当时在土门乡供销社上班,一个月工资60多块钱,比老师还高20块,是人人羡慕的国家职工。

“父亲指着林子说,你不来看树,这树不白种了。”郭万刚被迫辞去公职,带着情绪进了沙漠,没想到一干就是38年,成为现在的八步沙林场场长。

1991年,贺老汉病重,给儿子贺中强留下遗言,“我一辈子就挣下这几棵树,你去看护。”

贺中强起初不同意,贺老汉让儿子用毛驴车把他驮进八步沙,“老汉在沙漠里说,你要把树种下去,要是树毁了,就是对不起我。”不久,贺老汉病逝。忆及此事,50岁的贺中强仍然老泪纵横。

张润元的一个儿子常年在外,一个儿子患病,女婿来接替了他。

这些故事,打小就盘旋在郭玺的脑子里。那次黑风暴之后,他越来越理解自己的爷爷和大伯。

他还记得,1995年除夕夜,大伯郭万刚在林场场部值班,郭玺和哥哥带着饭菜去跟大伯做伴。

刚到场部,就赶上了老毛黄风,风沙打在门窗上咔嚓作响,“老毛黄风,就是沙尘暴,白天都黑压压的,沙子打在脸上生疼。”

郭玺问大伯,这么大的沙漠,啥时候才能治住。大伯答,我们治不住,还有你们呢。

接力棒要交到第三代手中,难度更大了。

“大伯几十年没出过沙漠,对社会一无所知。”郭玺说。当时20岁出头的他,选择外出打工,辗转银川、兰州等地,在工地上开装载机,收入比种树高,见惯了花花世界,更不愿回沙漠了。

事实上,郭万刚在村子里问过许多年轻人,没人愿意再去沙漠,“治沙太苦,工资一年三四万,不如出去打工挣得多,如果不把治沙当事业,年轻人的心不会留在沙漠里。”

他劝侄子郭玺,劝了两年,“你爷爷是第一代人,我是第二代带头人,你不带个好头,你爷爷种的树不白种了?”

郭玺记得,爷爷在2005年去世那一天还一直拉着他的手不放,“我明白爷爷的意思,他也想让我治沙种树。”

“互联网+治沙”

像是久久等待的召唤,树活了,天然的沙蒿和草也从沙里冒了出来。而年轻人的心,也渐渐归来。

“八步沙的每棵树上都有爷爷的手印,大伯说得对,我得守着他们。”2016年5月,郭玺终于同意来林场种树。

因为久仰“六老汉”治沙的事迹,一起来的还有兰州理工大学毕业的大学生陈树君。

陈树君到八步沙林场吃的第一顿饭,是酸菜炒肉和西红柿炒鸡蛋,“我后来才知道,招待客人才四个菜,我一来就俩菜,郭场长还专门给我安排了最好的宿舍——一间活动板房。”

场长郭万刚觉得时代在变,种树理念也要变,“要依靠文化知识。”他曾专门招聘了两个大学生,一个干了一个月,一个干了十天,都走了。为了留住大学生,他给侄子开的工资是月薪三千,给大学生四千。

年轻人没有辜负场长的期待。比如,引进“互联网+治沙”。“我常常想,三代人治沙吃了不少苦,生态效益变好了,但经济效益不尽如人意,能不能用科学手段点沙成金呢?”陈树君说。

2017年夏,林区发生病虫害,花棒大面积死亡,林场从林业局引进虫情检测仪,很快找到了罪魁祸首,“这就是科学治沙的威力。”

2017年秋,林场一万九千亩治沙工程验收,陈树君使用GPS精确定位亩数和检测成活率。

“每天早晨九点进沙漠,下午四点回来,一趟10公里,微信步数一直占领封面。很多同学问我,你怎么天天走那么多步数,不用工作吗?”陈树君笑着说。

梭梭耐旱,是治沙的“先锋”植物。陈树君从专业研究所了解到,中药材肉苁蓉可以寄生在梭梭根部,两者结合起来,治沙和致富双赢。这一想法很快实施,林场流转生态移民点的沙化土地,接种了1万亩肉苁蓉。

去年,陈树君从网上看到公益组织的治沙项目,跟对方衔接,争取到了1000万的治沙资金,今年春季已造林2万亩。“从网络上争取社会力量治沙,互联网+治沙的模式,打破了时空和地域的限制。”陈树君说。

“如果不是他们年轻人,我们想都不敢想。”郭万刚感到庆幸,八步沙的治沙人总算后继有人。

从“六老汉”到郭玺,38年来,八步沙林场三代人共治沙造林21.7万亩,管护封沙育林草37.6万亩,使风沙线向北推移了近20公里,周边10万亩农田得到保护,还承接了甘蒙边界、西气东输、西油东送等项目的植被恢复工程。

再过一个月,当沙枣和柠条开出细小的黄花,曾经的不毛之地八步沙,将变成“花海”。

“南方的大海我没有见过,但是我能在沙漠里看到花海。”郭玺说。

■同题问答

新京报:过去一年,你最大的改变是什么?

郭玺:最大的改变是我种的柠条和沙枣在沙漠里开花了,我特别开心。

新京报:你心中“新青年”的标准是什么?

郭玺:我们这有句话叫,沙漠里的苦是霸王苦,没本事的年轻人不要来,事实证明年轻人也能吃苦。新一代的青年也要勤奋苦干,吃苦耐劳。

新京报:未来,你对自己所处的行业有什么期待?

郭玺:既要绿,也要富,希望能从沙漠里挣更多的钱。

新京报:未来,你对国家社会有怎样的期待?

郭玺:希望国家越来越强大,沙漠里也能看到绿水青山。

新京报记者 王瑞锋 编辑 滑璇 校对 刘军