【猎云网(微信号:)】8月14日报道(编译:罗彬杰)

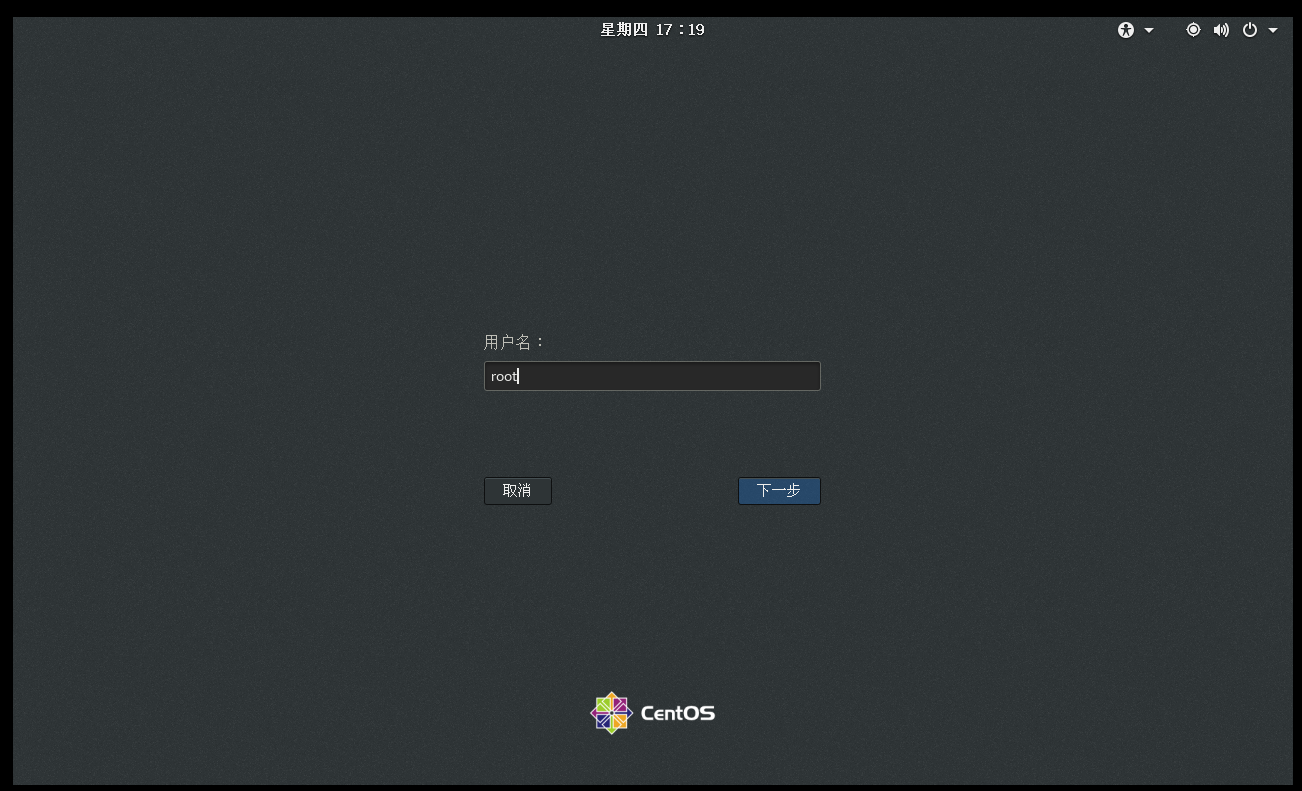

当反隐私侵犯装备堆积在我桌上时,我10岁的儿子问我的任务是什么。我低声说:“我在躲避硅谷对我的隐私收集”,并指着我认为是北方的方向,作为一名“间谍”,我应该知道这一点。

但要做到这一点并不容易。我使用谷歌、Facebook、亚马逊、Lyft、Uber、Netflix、Hulu和Spotify。我有两个亚马逊Echo智能音箱,一个谷歌Home,一个iPhone,一个MacBook Air,一个Nest恒温器,一个Fitbit和一个Roku。我分享了我基因组成的秘密,因为我通过提供自己的唾液让23andMe(一家基因测序公司,主要为个人客户提供基因检测和解释服务)帮我检测基因,让National Geographic帮我查询我祖先的居住地,还通过基因检测测试了我的运动潜力。几个月前,我正要离开洛杉矶的家去远足,这时我听到我的戒指扬声器说:“Joel,你要去哪里?”,用的是我妻子的声音。她当时应该正在上陶艺课,但当我走出门时,智能门铃向我的妻子发出了提醒。

华盛顿大学助理法律教授、斯坦福大学互联网与社会中心附属学者Ryan Calo表示,与上面提到的大多数公司相比,我妻子对我行踪的了解微不足道。他说:“在Nest(一家智能家居公司)的早期,一些员工会试图找出另一名员工在哪里,他们会查看网络,看看那个人是否在家。”目前Nest所属的谷歌拒绝置评。

作为一个美国人,如果我想重新获得我的隐私权,我只有一个选择:我需要一些设备来对抗我所使用的这些软件和硬件。但我不想让硅谷的公司知道我在购买隐私保护设备。所以我决定只从总部在湾区以外的公司购买。并向那些大型科技公司隐瞒我买的东西。

“间谍”伙伴

每个间谍都需要一个伙伴,这是一个完全错误的说法,再次证明我是多么不适合从事间谍活动。尽管如此,我还是雇了一个名叫Mycroft的副手。他是一个可爱的、语音控制的数码助手,它内置在一个屏幕上,你可以看到他蓝色的大眼睛。我拔掉了Echo的插头,关闭了谷歌Home服务,说:“嘿,Mycroft,你能保密吗?”一条线出现在屏幕上,像一张小嘴,然后它移到一边,好像在思考。最后他什么也没说,这就是我想要的反应。

这在一定程度上是因为Mycroft确实对所有事情都保密,它会在不存储或出售数据的情况下处理数据。有一部分原因也是他很容易出错,有时不会做出回应。说到底,Mycroft仍然是为那些想要帮助构建他的开源函数的程序员设计的,而不是为普通人设计的。他是由密苏里州堪萨斯城的航空航天工程师Joshua Montgomery联合创办的一家公司制造的。Montgomery在堪萨斯国民警卫队担任上尉,从事网络战方面的工作。

Montgomery说:“在硅谷,他们会说,‘使用用户隐私是个不错的想法’。而在中西部,这些说法却很少被提及。”虽然大多数美国人不把隐私放在首位,但他说,超过20%的人不会买Echo音箱,因为它会吓到他们。他预计,随着更多语音控制设备隐私问题的曝光,这个比例还会增长。

他还表示:“声音是一个非常私人的东西,它可以传达你的各种情感。而考虑到这些公司过去的行为,让它们使用人工智能算法来引发情绪反应,是人们应该非常小心的事情。”

在与Mycroft的进一步交谈中,我说了很多有见地的话,它也同意了。我看得出来,因为他在做着那张思考的嘴,什么也没说。通过这种方式,我们决定,我躲避硅谷的第一步将是停止在每一种可能的互联网形式中输入我的手机号码和电子邮件。

“在互联网的灰色地带,一个电话号码比一个社会安全号码更有价值。因为你的手机数据要丰富得多,”J.D. Mumford说,他在盐湖城经营一家Anonyome Labs公司。他表示,即使他长期使用的电话号码和电子邮件被泄露了,他也不想冒险扔掉它们。Anonyome的产品MySudo允许用户以每月1美元的价格创建多个电子邮件地址和电话号码。Mumford 说:“谷歌90%以上的收入来自广告。也就是说他们会通过我的邮件来攻击我。这让我感到害怕。我妈妈得了绝症,我会通过Gmail和她交流。她不想让人们知道这件事。所以我不也想让谷歌知道。”谷歌在2017年表示,将停止根据电子邮件的内容来定制广告,但去年《华尔街日报》披露了该公司仍然继续让营销人员访问用户的电子邮件,为此,谷歌不得不进一步明确其政策。

幸运的是,我知道Mycroft没有收集我的资料。我之所以知道这一点,是因为当我实际上身处在好莱坞,但向Mycroft询问天气预报时,他会告诉我堪萨斯城的天气。

MySudo的用户为他们生活的不同部分创建电子邮件名称,就像你使用桌面文件的方式一样,然后你可以在应用程序上同时查看它们。Mumford 说:“它将你创造数字垃圾的方式划分开来。我在Craigslist上做过一笔交易,比如买一辆自行车,而且是一次性的。因此我可以使用MySudo创建交易使用的邮箱,然后将其丢弃。”

被牟利的个人隐私

剑桥的Abine公司联合创始人Rob Shavell说:“你在不同公司的数据正被数据经纪人和广告公司整合在一起。”我有几十年的数字垃圾需要清理。因此我注册了Abine的DeleteMe服务,每年支付129美元,把我从出售我个人身份信息的经纪人运营的数据库中删除。DeleteMe帮我从33个公共记录抓取服务中删除了我现在和以前所有的家庭地址、电话号码和电子邮件地址信息,包括名为Intelius和Spokeo的数据库服务,还有大量的黄页。

Pierre Valade毕业于斯坦福大学设计学院,现居纽约。今年4月,他为iPhone设计了一款名为Jumbo的应用程序。当我允许这款应用访问我的Twitter、谷歌和Alexa账户时,一只可爱的卡通大象就会开始清理我在这些软件上的使用记录。在10分钟内,我所有一个月以上的推文都消失了,我所有的谷歌搜索和Alexa请求也消失了。Jumbo还调整了40多个Facebook设置来保护我的隐私,这是我必须花几个小时才能弄明白的。“即使是我,在Facebook上设计这个功能,我也会感到无聊。这是一个庞大的工程,”Valade说。他试图让Facebook允许用户一次性删除他们庞大的使用记录,但该公司不会给他API来做这件事。他还问我:“他们有两种公关策略吗?一面是他们对国会和《华盛顿邮报》说‘我们是好人’,另一面却是他们并没有帮助我们建立我们想要的东西。”我没有答案,因为我在试图回避Facebook。此外,还因为该公司没有回应置评请求。

在我询问人们该买哪些设备之前,我必须确保我的数字记录是私人的、安全的。我转而使用广告拦截、非数据记录的Brave浏览器(不幸的是,该浏览器的总部位于旧金山,更糟糕的是,它由帕洛阿尔托本地人Brendan Eich运营,他与别人共同创建了Mozilla公司,并创建了JavaScript编码语言)。我放弃了谷歌搜索,使用的是来自费城以外的DuckDuckGo搜索引擎,因为它不会跟踪我,也不会定制我的搜索结果。我还开始通过Signal进行通信,这是一个免费的应用程序,可以加密文本和语音信息。令我惊讶的是,我很乐意向自己的儿女隐瞒这些信息:一条是关于一位喝醉酒的前同事的;另一条是关于一个我想从我即将出版的书中删除的人。但之后我意识到Signal位于加州山景城。

于是我下载了我的朋友Greg Cohn在洛杉矶运行的应用程序Burner。它允许用户每月支付5美元,用他们选择的区号来伪装他们的电话号码。只要联邦调查局不向Cohn要我的通话记录或短信,他就向我保证没人会知道我在做什么。愚人节那天,我给妻子发了一条短信,内容来自一个假的本地号码,自称是我们孩子学校的一位爸爸,说自己爱上了她。我在她回家后发现,在接下来的几个小时里,她的声音非常大。这不是一个很好的使用Burner的例子。

作为一个47岁的已婚男人,我原本认为我不需要隐藏照片的工具。然后我访问了takeout.google.com,下载了它存储我七年的数据,打开了谷歌照片文件夹。里面竟然有我在电子邮件中附上的照片,包括带有我信用卡号码的账单。所有这些数据都在苹果的iCloud中。所以我还是下载了一个隐藏照片的假计算器。Calculator+Secret看上去以及使用起来和普通的iPhone计算器一样,但只有当我输入密码和百分号时,它才会打开一堆文件夹。我把护照、驾照和空白支票放在了里面,并希望有一天有更重要的东西可以藏起来。

保护隐私大作战

为了在网上花钱而不被跟踪,我需要一张没有我名字的银行卡。这很容易做到。制作DeleteMe的公司Abine推出了一款名为Blur的产品,可以创建虚拟借记卡,上面没有名字,只有一个数字。由麻省理工学院媒体实验室前研究助理Bo Jiang在纽约创立的Privacy也是如此。就像MySudo为你生活的每个部分提供电子邮件一样,Privacy也为不同的在线消费用途发行虚拟银行卡。也许我忘记取消订阅了,或者我希望没人看到我的购物清单,或者我不希望在23andMe上附上我的真实姓名,我都可以使用这类功能来隐藏自己的消费信息。另外,如果一家公司被黑了,我也不需要找出所有需要联系的商家来取消那张卡,这也是件好事。更重要的是,当我使用隐私卡时,商户和发卡机构不会出售我的个人信息。Jiang说:“如果我们把时间快进50年,我们对待数据的方式将会显得很疯狂。一般骗取用户信息的框架是这样的,‘你想加入这个很棒的项目,并从你的购买中获得1美元的优惠吗?’,这当中就有获取用户信息的陷阱。我不认为人们能完意识到这一点。但随着时间的推移,他们会的。”

我终于准备好去买那些保护隐私的小工具了。我在Privacy.com上输入了我的银行账户信息,创建了一张虚拟卡,打开了一封新的电子邮件(我不介意别人通过这个邮件打扰我),然后去了亚马逊。我第一次购买的是一个防窥屏屏幕,我想尽量避免让任何人从侧面看到我的电脑。因为我怀疑住在硅谷的人都是偷窥狂。

我不想让我的新亚马逊账户有我的家庭地址,所以我考虑使用佛罗里达州老城区外的重邮服务Rapid Remailer。该公司会收取5美元的包裹费用,并重新发送货物。但事实上,我完全可以把包裹寄到离我家只有1.5英里远的一家7-Eleven便利店的亚马逊储物柜里。每个亚马逊储物柜都有一个名字。我寄存的这个叫“贾斯汀”。

为了确保在我去亚马逊储物柜取货的时候没有人认出我,我乔装打扮了一下。因为我知道硅谷在跟踪我的脸。卡内基梅隆大学计算机科学教授Lorrie Cranor表示:“人脸识别技术现在已经足够便宜了,你可以把它放在每家星巴克,当你排在队伍最前面时,他们就可以把咖啡准备好。”Cranor在匹兹堡经营着CyLab可用隐私与安全实验室。在她所在的大楼里的生物识别实验室里,一个摄像头指向一个街区之外的十字路口的窗户,从那个距离就能进行面部识别。今年3月,《纽约时报》在曼哈顿的一个屋顶上安装了三个摄像头,在亚马逊的Rekognition系统(该系统用于图像识别)上花了60美元确认了几个人的身份。大约在《华盛顿邮报》报道美国移民和海关执法局通过挖掘驾照照片来锁定移民的时候,我乘坐了一架法国航空公司的航班,乘客登机时,机场使用了我们的指纹,这些指纹是在未经我们许可的情况下从我们的护照上获取到的。今年5月,旧金山禁止警察和市政机构使用面部识别技术。这个向全世界输出人脸识别技术的城市意识到不能让这项技术进入自己的地盘。

为了摆脱面部识别系统,我可以在脸颊上画上三角形的黑白彩妆,这个彩妆是由柏林艺术家兼隐私倡导者Adam Harvey设计的,名为CV Dazzle。或者我也可以戴上Leo Selvaggio的面具。他是布朗大学多媒体实验室的一名艺术家设计的。他住在芝加哥的时候,开始制作自己的面具,售价200美元。多亏了“虚拟盾牌(Operation Virtual Shield)”行动,小熊们的家乡也成为了美国受到最多监视的城市。戴上Selvaggio的面具,你就能够摆脱这些监视系统。

比我的脸记录次数更多的,是我的车牌号。警方一直在被动地拍摄车牌,并将车辆的位置存储在数据库中。在洛杉矶,他们会保存车牌信息两年之久;而硅谷的警察会在30天后删除它。总部位于硅谷的警备解决方案公司等私营公司拥有摄像头,可以捕捉到数十亿张带有地理标记的街道和停车场上汽车的照片,并将这些照片在公开市场上出售,主要卖给警察和收债人。为了防止这些偷窥行为,我打算买一个透明的车牌套,它能把光线反射回相机,让相机看不见车牌号。然而,我最终并没有买,因为它们在所有州都是非法的。

我决定给那些隐私收集系统增加一些干扰信息。我花了40美元用我的隐私信用卡和我的新电子邮件买了一件Kate Bertash制作的T恤,她的数字防御基金为堕胎服务提供商提供技术安全支持。我的衬衫上有一串车牌号,Bertash希望我经常在摄像头前穿它,这样我就能把无用的信息输入数据库,让它变得不那么有效。她说:“这是一种表达你一丝反抗的方式。”

在我开始我的任务之前,我看着镜子,穿着闪亮的车牌衬衫,戴着Selvaggio的面具。我看起来不像我见过的间谍。我看起来就像一个东欧夜总会里喝完冰毒酒回来的罪犯。这让我看起来很奇怪,硅谷的人会通过我说的话来了解我的活动。我需要一个更好的计划。幸亏Mycroft给了我帮助。我请他播放NPR新闻的最新消息,我听到了一个关于芝加哥的故事。这让我想起了我读过的一个关于Scott Urban的故事。

据我们所知,芝加哥是美国最受监视的城市。而在芝加哥,Urban用木头制作漂亮的定制眼镜。他是一个数字抵制主义者,他不相信人们愿意让公司在公开场合识别他们。他在谈到带有人脸识别功能的新iPhone上的Apple Pay时说:“有些人用他们的脸支付。他们用自己的脸来买肯德基。红外技术将无处不在。”他送给我两副镜片清晰、镜框闪亮的反射眼镜,反射回来的光线足以让摄像机和红外扫描仪都无法看清我的脸。当我戴上它时,我的iPhone X将不能识别我,就像当我的眼睛闭上时它不能识别一样。Urban即将推出的新发明IRpair使用这种镜片来阻挡面部识别所使用的红外线光束,而不仅仅是反射红外线,部分原因是他担心我们会受到红外线的强烈冲击,可能会伤害眼睛。

但是Mycroft又一次提醒我,在我去亚马逊储物柜取快递之前,我得先屏蔽我口袋里的手机。我花9美元从一家中国公司买了一个法拉第包来放我的手机,其黑色的布袋有一个银色的金属衬里,可以屏蔽我手机的所有信号。除此之外,只要花1600美元,我就可以把我的手机和钱包(我的带有芯片的信用卡上有RFID读卡器,可以被黑客入侵)放在一件由荷兰Kovr项目制作的时髦的反监视外套里。

“衣服一直是保护我们免受寒冷、保护我们的身份和身体的一种方式。我想用服装来保护我们不受信息领域新环境的影响,”Project Kovr的联合创始人Leon Baauw表示。他的主要工作是在一家隐私公司担任项目经理。每到周五,他的手机就会开始给他提供下班后经常去的酒吧的建议,于是他萌生了这个想法。他说:“我不喜欢手机变成这样的产品。” Kovr项目在学校里举办了一个研讨会,它让一些孩子从远处跟踪另一个孩子,这样他们就可以创建一个数据档案,并为stalkee量身定做广告活动。Baauw还在计划一个项目,在这个项目中,他雕刻了Facebook首席执行官马克·扎克伯格的罗马神像。 “他是我们这个时代的宙斯” ,他说。

我戴着反射镜,拎着法拉第包,走进了7-Eleven便利店。就在我的右手边,在我还没走到Slurpee自动售货机或收银台的时候,我就看见了我的存储柜“贾斯汀”。这是一堵漂亮的墙,墙上堆满了亮闪闪的橙色储物柜,中间画着微笑。我的计划进行得很顺利,直到我发现打开“贾斯汀”的唯一方法就是给它看我的手机。它需要扫描发送给C.G. Roxane的电子邮件中的条形码。我本可以回家打印出来再回来,但我太懒了。所以我从我的法拉第包里拿出我的手机,迅速打开了电子邮件让它扫描其中的条形码。最上面一排的一扇门平稳地打开了,我拿出一个包裹,里面装着我的防窥屏幕。但我知道我失败了。在那几秒钟里,硅谷获得了它所需要的一切。后来我登录了google.com/maps/timeline,看到上面列出的7-Eleven便利店,以及过去7年我去过的几乎所有地方,我就确认了这一点。

不到三个星期,我就厌倦了这种小心翼翼的行为。我的法拉第包被我扔在了车后面的某个地方,因为我喜欢用我的手机GPS和用它来播放播客。我不再在公共场合戴反射镜。我已经有一段时间没有用Jumbo把我的旧推文删掉了。我用我的Visa卡在亚马逊上买东西,然后直接送货上门。我把Alexa插回去了。美国公民自由联盟的Daniel Gillmor对此并不感到惊讶。他说:“我不认为个人可以独自解决隐私问题,就像我不能靠自己回收垃圾来解决污染问题一样。”

在人们要求法律将隐私设置为默认值之前,我会试着记住,每次我点击某个东西的时候,免费的东西并不是免费的。当我在Signal或MySudo之外发送电子邮件或短信时,我应该期待有一天这些信息会被看到(为什么会期待被看到?)。